Publicado en el suplemento cultural Territorios, de El Correo, el 25 de octubre de 2025

¿Qué encontramos en Pasolini cuando miramos hacia él cincuenta años después de su muerte? Quizá lo primero que podemos constatar es que algunas de las amenazas que él presagió parecen haberse materializado. La mutación antropológica que denunciaba —la sustitución del pensamiento por la publicidad, de la experiencia por la imagen, de la comunidad por el consumo— se ha vuelto parte sustancial del paisaje cotidiano. Sin embargo, su figura no sobrevive solo por su lucidez, sino porque su voz nace de una íntima fragilidad: en medio del ruido y la vorágine del siglo XXI, sus obras siguen hablándonos como si aún fuera posible defender hasta las últimas consecuencias la pureza de una mirada o el valor de una palabra. Hay en Pasolini algo intensamente vivo e insólito: su fe desesperada en la belleza como forma de resistencia frente a las formas más agresivas y vacías de eso que llamamos progreso. En el documental “Encuesta sobre el amor”, rodado en la Italia del milagro económico, las respuestas a una pregunta de aparente curiosidad sociológica, ¿qué es el amor?, revelan la ingenuidad, la vulnerabilidad y el miedo de las gentes sencillas de un país en transformación. Como artista e intelectual, Pasolini siempre estuvo del lado de esas gentes simples y frecuentemente arrolladas.

La tierra y la luz

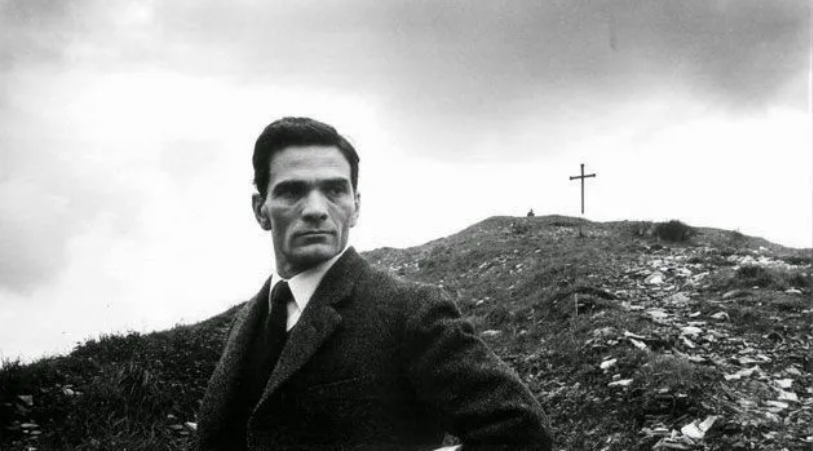

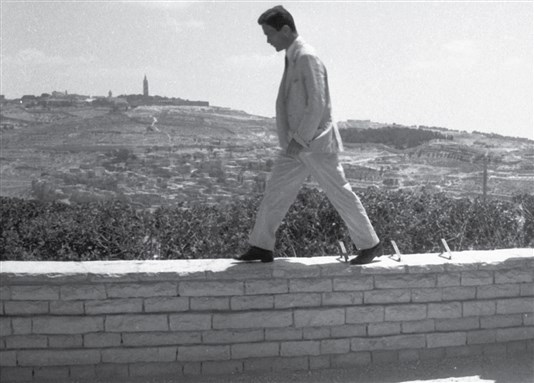

Pasolini comprendió que la desaparición del campesinado no era un simple cambio económico, sino una tragedia antropológica: la pérdida de una relación orgánica entre el hombre, el lenguaje y la realidad. En sus películas y sus textos late una misma convicción: el progreso material puede convertir en ruina moral aquello que un día nos hizo humanos. Descalzos sobre la tierra, los muchachos de los arrabales, los campesinos y las prostitutas poseen una dignidad que ningún mercado puede comprar. Son la verdad arcaica y condenada en la que se buscan y confluyen lo profano y lo sagrado: cada paria es un apóstol. En El Evangelio según San Mateo (1964) lo divino se expresa en la conversión de la trascendencia en búsqueda y compasión. La fe se ha disuelto, ni siquiera es relevante, pero la necesidad de lo sagrado es acuciante porque los seres humanos vagan en busca de sentido y pureza. Filmado con la austeridad de un documental en los paisajes de Basilicata y Apulia, El Evangelio de Pasolini presenta a un Cristo campesino, rebelde y sin consuelo, que mira y reta frontalmente al poder y se hace revolucionario y sagrado en el poder de unas palabras inseparables del paisaje mediterráneo. Ambos, palabra y paisaje, son cruciales para enarbolar el relato de San Mateo como un hito civilizatorio y no necesariamente religioso. El Mediterráneo no es un lugar o un decorado, sino una geografía espiritual donde dialogan el paganismo y el cristianismo, la historia y los mitos, de los que Pasolini abordará “Edipo rey” y “Medea”.

Dos años después del Evangelio, en Pajaritos y pajarracos (1966), Pasolini parece asumir que ya no hay dioses ni redenciones posibles. La parábola se vuelve sátira, y la inocencia del hijo que camina junto a su padre -los magníficos Ninetto Davoli y Totó- ya no encuentra en el mundo una sola verdad a la que aferrarse. Entre ellos revolotea un cuervo parlante, trasunto del intelectual, empeñado en explicarlo todo cuando ya nada puede explicarse. Si en El Evangelio según San Mateo se sostenía la posibilidad de una revelación redentora, en Pajaritos y pajarracos se consuma la caída: la palabra ha sido vaciada, y la risa y la simpleza son el último refugio de la piedad. El tránsito entre ambas películas condensa la tragedia moral de Pasolini, su camino al encuentro con la derrota inexorable de la utopía. Pocos años después, meses antes de su muerte, escribía sobre la desaparición de las luciérnagas de los campos italianos, expulsadas por la contaminación y la iluminación artificial: para él, era una alegoría de la desaparición de la vieja Italia, del paraíso perdido de sus costumbres y sus formas de vida en comunidad, cuando las personas se conocían entre sí y se importaban. El fin de las luciérnagas era el fin de la penumbra, un espacio vital hecho de diferencias y matices que permitía a las personas ser y reconocerse entre las luces y las sombras, en beneficio de un resplandor uniforme y acerado.

Los cuerpos y el poder

Los cuerpos son también un territorio en el que se inscriben la historia y el poder. Los cuerpos filmados por Pasolini (los rostros curtidos de Accattone, la presencia ingenua de Mamma Roma, el hieratismo de los campesinos del Evangelio— son por un lado herederos de una tradición pictórica italiana de la que Pasolini era devoto: renacentistas que dieron peso y dignidad espiritual al cuerpo humano y al retrato de personas. Esa herencia secular atraviesa su cine y le lleva a indagar en los rostros de aspecto premoderno. Pero no es solo estética, también es política. Los cuerpos de los desposeídos se muestran en su fisicidad dolorosa y vulnerable, en la precariedad, la pobreza y la dignidad de quien vive olvidado por los discursos oficiales. En Teorema (1968), el deseo irrumpe en una familia burguesa como una fuerza que destruye las estructuras del poder doméstico, una mirada presente también en la pieza teatral coetánea Orgia.

Los filmes de la llamada Trilogía de la vida (Decamerón, Cuentos de Canterbury, Las mil y una noches) son un paréntesis vitalista en el que Pasolini creyó posible una sensualidad libre de culpa. Pero muy pronto, en la amarga Salò o los 120 días de Sodoma (1975), la relación entre cuerpos y poder alcanza su formulación más extrema y desesperada. Aquí, el cuerpo es reducido a pura materia para la crueldad y el consumo: el placer se convierte en instrumento de dominio, el sexo es una técnica de posesión y suplicio, y el espectador es arrastrado a confrontar la degradación hasta consecuencias extremas. En última instancia, Pasolini nos interroga con una pregunta incómoda pero ineludible: ¿qué queda de lo humano cuando el poder ha colonizado hasta el gesto más íntimo, hasta las formas mismas de amar, de hablar y de desear? La negación de los cuerpos, su destrucción, su olvido, es la forma más sutil y profunda de violencia contemporánea. Nada escapa a la voracidad y oscuridad del abismo. El alcance de la luz se limita a mostrar la profundidad de las heridas.