Armand Marsick dirige a la BOS en su primer concierto. Teatro Arriaga. Archivo de la BOS.

Publicado en Territorios, suplemento cultural de El Correo, el 14 de julio de 2018

Ocho en punto de la tarde. Dos mil personas aguardan en silencio en la sala principal del Palacio Euskalduna a que Robert Treviño, director de la Sinfónica de Euskadi, de comienzo a la Misa de Requiem de Giuseppe Verdi. Frente al maestro, doscientas personas necesarias para la interpretación (solistas, coralistas, instrumentistas) están completamente concentradas a la espera de comenzar. El timbre de un teléfono móvil atraviesa la atmósfera musical como una cuchilla. Se apaga y comienza el concierto, pero el teléfono solista vuelve a sonar. El maestro detiene la interpretación, se gira hacia la dirección en la que canta el móvil, espera a que se apaque y reinicia el Requiem. Ha sido un accidente penoso debido a un reprobable despiste, pero ¿justifica algo así la prohibición del uso del móvil en las salas de concierto o se trata sólo de un uso incorrecto o descortés? ¿Acierta la música clásica al prohibirlo?

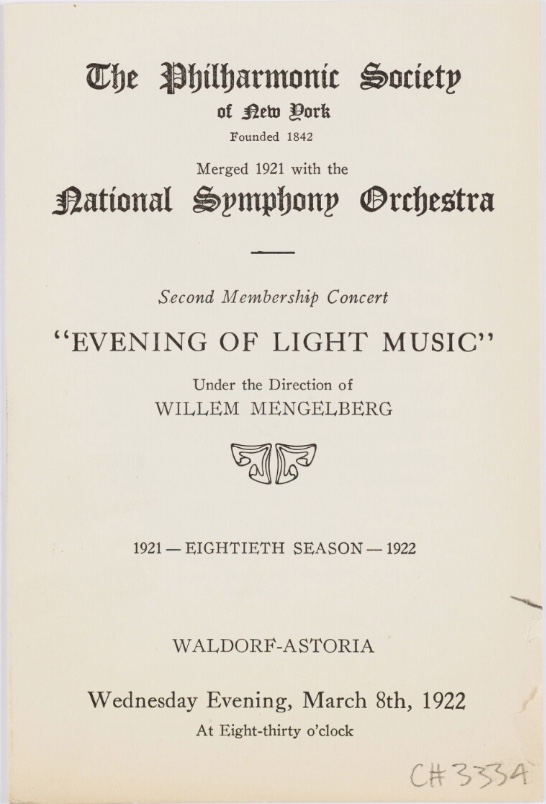

8 de marzo de 1922

En la sala de conciertos del primer hotel Waldorf Astoria, en la manzana que pocos años más tarde ocupará el célebre Empire State, se reúne una burguesía neoyorquina culta, exigente y permanentemente abierta a recibir a afamados cantantes, instrumentistas y directores europeos. Esa tarde dirige uno de los grandes de la dirección orquestal de la primera mitad del siglo XX, Willem Mengelberg, titular de la orquesta del Concertgebouw de Amsterdam y también de la Filarmónica de Nueva York (NYPO), y relacionado siempre, justificadamente, con la interpretación de la obra de Mahler y Strauss.

(Sigue bajo la imagen)

Facsímil del programa de mano, 8 de marzo 1922. Archivos de la NYPO.

Pero esa tarde Mengelberg va a dirigir un programa de música ligera -así se anuncia en el programa-, una selección de obras pensada para gustar a un público desprejuiciado y quizá poco exigente (lo que se llama eufemísticamente gran público), aunque buena parte de esa música ligera sea de gran belleza y calidad. Esas veladas son casi obligadas en las temporadas sinfónicas, no hay duda, y casi siempre generan estupendas entradas. Ese día de marzo de 1922 es miércoles, laborable, y el programa se anuncia para las ocho y media de la tarde. Con solo un intermedio de 20 minutos, el programa finalizará a las diez y media de la noche, una hora no apta para madrugadores que remite a un público desahogado: concierto y a cenar, un plan excelente en la veloz noche de la Quinta Avenida. La NYPO, por otro lado, toca indistintamente en distintos días de la semana, horarios y salas, aunque en la época tiene como sede principal la mítica Carnegie Hall.

El mismo día, a 5.700 kilómetros de la metrópoli norteamericana, en el Teatro Arriaga va a dar su concierto fundacional la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dirigida por el belga Armand Marsick. En el programa una coincidencia: el preludio de ‘El diluvio’ de Saint-Säens, compositor fallecido unos meses antes, también suena ese día en Nueva York de la mano de Mengelberg. El resto son diferencias, tanto por el contenido musical del programa como por su estructura. En Bilbao se anuncian no uno sino dos intermedios, es decir un programa en tres partes que comenzará a las siete de la tarde, una hora y media antes que en Nueva York, y que tendrá una duración aproximada de 130 minutos, y esta estructura de programa con dos intermedios se mantendrá durante al menos las siguientes dos convulsas décadas y no será hasta los años cincuenta cuando adoptará el formato primera parte, intermedio, segunda parte, que es el habitual setenta años después en la orquesta bilbaína y que puede considerarse el estándar en los programas sinfónicos en todo el mundo, pese a que la sociedad y el uso del tiempo libre han cambiado, y mucho, a lo largo de las décadas.

Horarios

Los conciertos se instalarán pronto en la tarde de los viernes, también el día de la semana arquetípico, y de hecho se estabilizarán en ese día y en torno a una franja horaria que varía muy poco: algunas temporadas comienzan a las siete y media, otras a las ocho de la tarde e incluso hay años en los que comienzan a las ocho menos cuarto, a modo de solución intermedia. Así llevan oscilando al menos los últimos cincuenta años, pero en los cincuenta y sesenta hay algo de gran interés: matinales los domingos, a las once y media de la mañana. Es la época de los conciertos en el desaparecido teatro Buenos Aires. Por alguna razón, esas matinales se abandonaron después para no retomarse nunca. Como valoración personal, pensar en escuchar la Misa Nº 3 de Bruckner recién desayunado y antes del aperitivo, y no al término de una semana profesional y familiar exigente, parece una alternativa sugerente.

Pero los conciertos dobles por programa, puestos en marcha en la temporada 1984-5, en el periodo de la Orquesta en el Campos Elíseos, no contemplan esa posibilidad, sino que clonan a la víspera el modelo del viernes: jueves, con hora de inicio a las siete y media u ocho de la tarde. Esa fórmula permanece inalterada desde entonces, es decir desde hace 34 años. Si superpusiéramos las muy estables líneas de la oferta concertística sobre la frenética evolución de la sociedad, constataríamos que la música sinfónica apenas ha modificado su forma de ofrecerse pese al impacto sobre el tiempo del ocio de hitos tecnológicos como la radio, el cine sonoro, la televisión o internet.

Los programas de mano

Un programa de mano es una publicación impresa en papel que se recoge antes de los conciertos en los accesos a la sala y que contiene las notas o comentarios divulgativos de especialistas referidos a las obras programadas y a sus intérpretes. Dado que lo habitual es llegar a la localidad justo antes del comienzo del concierto, el programa de mano está condenado a ser leído durante el concierto y con las luces de la sala apagadas, al menos hasta la llegada del intermedio y si lo hay. Su inutilidad para ofrecer las letras y traducciones de obras cantadas es completa sin luz, y como es obvio solo es útil como soporte publicitario cuando alberga publicidad.

En el siglo de las tecnologías de la información, los programas de mano son un ejemplo consumado del tipo de cosas que se siguen haciendo solo porque siempre se han hecho. La alternativa es clara: programas accesibles previos al concierto y con guías para la escucha, con toda la capacidad multimedia necesaria para ofrecer una guía completa y eficaz, y no un soporte en papel de dudosa virtualidad y muy comprometida lectura en las penumbras. Algunas orquestas minimizan sus programas de mano, quizá como paso previo a su supresión.

Comunicar el ocio

Cada vez es menos frecuente ver a la gente adoptar posturas inverosímiles para retratar la comida en las mesas de los restaurantes, pero hace sólo unos años era una práctica muy frecuente. La experiencia gastronómica estaba asociada a su difusión, y compartir era un elemento indisociable del placer gastronómico. ¿Cuántos millones de fotos de instagram o Facebook muestran platos cocinados? Muchos, muchos millones, y en muchos casos asociadas a locales de restauración concretos. Para ese segmento, la exposición en la red entraña riesgos, sin duda, pero los beneficios son superiores e inobjetables, aunque algunos se opongan a contribuir al éxito de plataformas como tripadvisor. Las fotos publicadas de conciertos clásicos o representaciones de ópera son, en cambio, necesariamente minoritarias: si el sueño de un cocinero o un promotor de conciertos pop o rock es que la gente comparta, que difunda la excelencia de sus postres, su festival o su grupo de música, la obsesión de las orquestas es recordar a la afición que compartir está taxativamente prohibido. Nada de móviles, nada de redes, nada de fotos o vídeos: ¿prohibido compartir?

Robert Treviño reprueba que suene un móvil en la sala en 2018, Alain Gilbert protagonizaba en enero de 2012 una histórica y triste anécdota, cuando paró la interpretación del Adagio de la Sinfonía Nº 9 de Mahler molesto con el tono de llamada de un teléfono. Dirigía en Nueva York a la Filarmónica, y el tono en cuestión era Marimba, la mayor atrocidad -si no la única merecedora de tal nombre- del ecosistema Apple, un tono de llamada completamente irritante y felizmente descatalogado. Para entender el efecto de Marimba sonando en los compases finales del Adagio de la Número 9 de Mahler, hay que imaginar que estamos a punto de hincar el diente a una tajada de merluza rebozada en un picnic estival y tenemos que frenar en seco porque, zas, hay una avispa que se posa en el manjar. Sin duda irritante, pero ¿aciertan la música clásica o la ópera prohibiendo el uso del móvil solo porque se emplea de manera inadecuada?

Desde la perspectiva del ‘branding’, o construcción de marca, el escenario ideal para una orquesta sería que cientos de personas difundieran su interés y su placer a millares de potenciales clientes, pues nadie es mejor prescriptor que una amistad. Para captar clientela sería, sin duda, una opción mucho más atractiva y con mucho mayor potencial que anunciar un concierto en vallas o coleccionar seguidores en redes, incapaces de interactuar por cualesquiera razones; y sería desde luego una forma de comunicación mucho más barata que cualquier contratación publicitaria, pero todas estas posibilidades se desdeñan en las salas de conciertos. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es una conjetura y no es sencilla, y es aún menos grata que sencilla: los teléfonos móviles, con su deslumbrante capacidad comunicadora, resultan demasiado nuevos y demasiado osados en un entorno que ha hecho del rechazo a la innovación uno de sus evidentes y quizá lesivos rasgos de identidad. Si Fortuna favorece a los audaces, es difícil que otorgue sus cotizados dones a un sector tan empeñado en parecerse, temporada tras temporada, a aquello que una vez fue.

[Pieza separada]

La eterna búsqueda de la juventud

¿Te gusta salir con tus amigos? ¿Te esfuerzas en los estudios y quieres divertirte los jueves y viernes? ¿Te gusta colgar en Instagram fotos de tus experiencias? ¿Utilizas el móvil frecuentemente para contar qué haces y dónde estás? ¿Sí? Si las respuestas son afirmativas es que eres joven. En ese caso, la música clásica dirá pomposamente que te echa de menos en los conciertos, que atraerte es un reto, pero realmente estará ofreciéndote todo lo contrario a lo que tú deseas.

Te estará ofreciendo programas densos y largos, te prohibirá contar qué estás viviendo, te conminará a a mantener el móvil apagado y después, cuando no acudas, las organizaciones se mostrarán extrañadas dado que los precios para jóvenes son especialmente asequibles; e incuso algo enfadadas, porque pese a ese considerable esfuerzo (en realidad puramente devaluador) la juventud no responderá a la llamada. La juventud no responde, será el veredicto, pero la realidad es que el esfuerzo de las organizaciones musicales por atraer nuevos públicos es, casi siempre, puramente cosmético y de índole no cultural, sino político: de hecho, los conciertos de música clásica parecen pensados para resultar inhóspitos para la abrumadora mayoría de la juventud.

¿Necesita realmente este sector cultural de un público joven? No es una pregunta retórica. Los asistentes a los conciertos son casi siempre personas maduras, porque el público aficionado se renueva permanentemente, pero siempre por encima de los 50 o 55 años. ¿Por qué empeñarse en llamar a la juventud cuando la escasa juventud interesada acude sola y el público maduro abunda? ¿Merece la pena ese esfuerzo? Si se hace esta pregunta a responsables culturales off the record, la respuesta habitual e inmediata es que no, o lo que es lo mismo: que hablar de la necesidad de atraer a nuevos públicos es un lugar común sin incidencia práctica.