Para mi ama, Clotilde Aguirre, en el día de su 80º cumpleaños

De nuestros hijos sabemos muchas cosas mientras son niños, pero lo que sabemos mengua a medida que crecen; de nuestros padres sabemos muchas cosas cuando son mayores, pero apenas podemos imaginar que una vez fueron niños. Lo fueron, y de aquella infancia atesoramos algunos recuerdos. Son cosas que alguna vez nos contaron, que no están en nuestra vivencia sino en el relato de sus vidas, que fragmentariamente hemos ido construyendo.

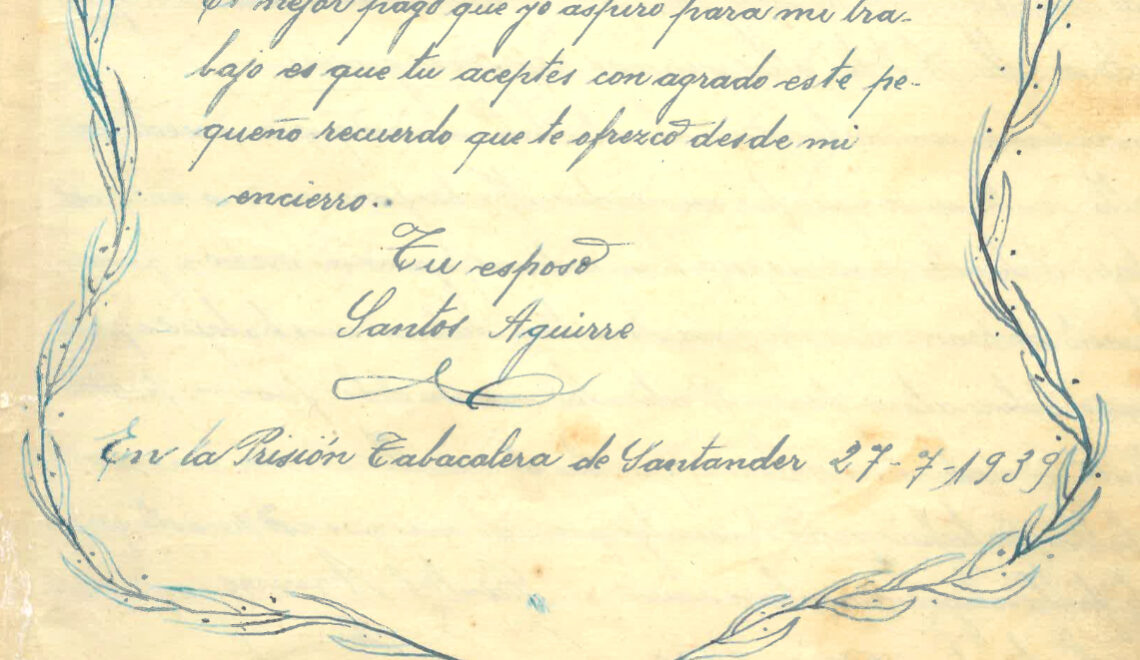

De tu infancia sé, ama, que hace muchos años, cuando eras una niña y eras menuda en relación a tu edad, llamaron a la puerta de tu casa y corriste a abrir, y había allí un hombre alto y muy delgado, sosteniendo una maleta de madera. Y huíste asustada. Sé que era tu aita, que acababa de salir de la cárcel tras serle conmutada la condena a muerte que le impusieron los fascistas en 1937, por encontrarse gravemente enfermo. Le daban por virtualmente muerto y le soltaron, desahuciado. Pero vivió. Su nombre era Santos Aguirre Oyarzabal, y de su infancia sé menos que de la tuya, porque era mi abuelo. Sé también que tu ama, Mercedes, te reconfortó y te hizo notar quién era, y que poco a poco tejisteis entre ambos una red de complicidades y afinidades que el paso del tiempo no amenazó arruinar. Al contrario, le apasionabas.

Sé que eras una de aquellas niñas menudas y flaquitas tan de postguerra, y que tu ama te confeccionaba vestidos que lucían siempre bien limpios y planchados. Me enorgullezco al pensar en ti con un sencillo vestido de topos y con tus blancas braguitas, quizá lazadas; pues a través de una plancha y un jabón y unas manos heladas en el agua de la fuente se preservan el honor, el orgullo y la memoria de un pueblo vencido, herido y maltratado por los victoriosos, deleitados en humillar tras derrotar. Aquella faldita, ama, es mi bandera. A veces, como ahora mientras escribo, busco entre aquellas telas resplandecientes la tierra de mis propias raíces. Sólo encuentro mi propia infancia planchada, limpia y blanca, que tanto te agradezco hoy, cuando cumples 80 años.

En tu infancia escuchabas zarzuela, y tu aita te arrullaba mientras amoña lucía su amplio timbre de contralto, y sé que tú escuchabas resonar su voz en la infinitud del valle de tu infancia, como una llamada, como un eco. El valle no es una metáfora, que pudiera, porque de niños sólo nos creemos seguros entre muros y montañas escarpadas; y si no es así, así lo soñamos. Pero no, el valle era real. Sólo el tiempo lo ha convertido en un paraje mítico, casi fantástico, que sólo pertenece a la memoria.

En tu infancia escuchabas también las voces de los libros, que tanta vista te costaron, pero tanta mirada te infundieron. Lectora ansiosa y fértil transmisora de esa ansiedad, que yo padezco, en tu mesilla no había otra luz que una bujía temblorosa. Cuando llegó al valle la luz eléctrica la existencia del valle se cegó, y ya con los primeros coches sólo quedaron erguidos y por corto tiempo árboles y peñascos, y paulatinamente se fueron perdiendo los sonidos de las caídas de agua y los cencerros, porque nadie entre sus habitantes quería ni quiere recordar las cuadras y su diaria cita con el estiércol, ni con los caminos negros, ni con el hambre ni el frío inmisericorde, ni con los niños de pies ennegrecidos y rostros desnutridos. En el cielo se escuchaba el canto del azor, siempre al acecho, y en el silencio matinal el tañido de las campanas recorría todos los rincones y estremecía algunos espíritus, probablemente pocos. Entre distintos pueblos dabas largas caminatas para bailar en las verbenas, al son de dulzaineros que gritaban “ahí va la misma” antes de atacar la misma pieza una y otra vez. Era lo que había. Pertenecías a ese tipo de muchacha que, sin pretenderlo y sin ser la mas guapa ni soñar con serlo, atrae naturalmente a los muchachos a bailar con ellas, y convierten a voluntad un baile de verbena en una danza incandescente. Tú disfrutabas, y mientras tanto también atraías otras miradas: las de chicas tristemente encarceladas, fuera por sus pies incapaces de bailar, fuera por estar marcadas para siempre por el creciente irrefrenable de sus vientres, tan jóvenes y ya tan productivos. La felicidad que uno vive puede ser la rabia de otro que ha agotado prematuramente el manantial de su risa. Y eso también lo sé de tu infancia, o mejor: lo sé en tu infancia. A veces creo que -felizmente- tú no has llegado a aprenderlo nunca.

Unos años antes, con unos cuatro, habías conocido el exilio. Tu ama subió contigo y con una hija mayor a un barco que escapó del acoso criminal de un buque de inmunda memoria, poderoso y artillado oponente en vuestra frágil huida, en aguas de Cantabria. Amoña llevaba un colchón y un tesoro: un bote de leche condensada para el viaje. El bote os lo robaron navegando hacia Francia, pero el hecho tampoco te supuso merma alguna, cómoda en tu espléndido aislamiento infantil; a tu ama aquello le desoló. Viviste un tiempo en Richelieu, y allí ya sonreías con dulce intención a los gendarmes y mirabas incrédula e indiferente a algunos franceses de aquel pequeño pueblo que os señalaban: “los refugiados, los refugiados”, quizás temiendo robos, o enfermedades, o simplemente temiendo por ignorancia, que es la peor y mas poderosa de las motivaciones del miedo.

Sé que tenías poca estatura, aunque estiraste y supiste hacerte hermosa, y que te bautizaron Clotilde. Clotilde es uno de esos nombres que marcan: o puedes con su peso o te aplastan con su peso. Aquí no hay duda de quién pudo más. Saliste victoriosa.

Sé que un médico acudió a tu casa una vez que enfermaste, y que para diagnosticarte necesitaba verte desnuda, y que reías y rehuías tanto que costó que te sometieras a su quehacer. Sé que jamás te sometió nadie, ni el médico ni nadie después, y que fuiste noble, y que te costó y te cuesta entender que no todo el mundo lo es ni se comporta como uno esperaría. Sé que querías con locura a tus amigas (¿no se llamaba una Enri?), y que crecías entre el valle y San Sebastián, aunque luego llegaste con tu juventud y tu marido a Bilbao, que fue tu hogar y ya también y para siempre tu verdadera cuna. Sé que perdiste a una amiga amada cuyos vasos sanguíneos estallaron como un cántaro con la primera regla, y que murió desangrada y hermosa y calma como en un cuento. Sé que siempre has guardado la foto de esa virgen muerta como un tesoro incomprendido, como un enigma. Sé que aquello te enseñó y construyó mucho, pero no me atrevo a conjeturar en qué sentidos.

Sé que te escribías con tus primas argentinas, y que aun lo haces. Sé que tu capacidad de comunicar y amar atravesaba océanos, y que aun lo hace.

Sé que aquella niña que corría entre arbustos acabó siendo mi madre, y cuando escucho música a veces resuenan tus pisadas en la tierra, no importa a dónde vayan. ¿Y, sabes? A veces te pienso en la orilla de un río, en un remanso fresco y protegido de las miradas, y creo que en ese lugar probablemente imaginario conociste tu primer beso, y supiste exprimir hasta el último átomo del valor sagrado de unos labios furtivos, y fuíste sabia y te abrazaste a la vida para no despegarte de ella. Sé que supiste desear: la más compleja y vital de las aventuras, la que marca la diferencia entre el valor de la vida y la renuncia. Quien desea lo hará siempre, y ese es un don sacado a escondidas en la expulsión del Paraíso que te toca o no te toca. Naciste vital, lo sigues siendo.

Sé también que viniste a Bilbao a un colegio de la calle Ronda, como interna, y que llorabas de noche, pero reías de día y aprendías y aprendías y te erguías. Recordaré mas cosas cuando me llegue el momento de llorarte. Hoy lo dejo aquí, porque tengo la oportunidad maravillosa de tenerte y es una fecha tan, tan feliz como quizá en una noche de infancia soñaste. Dios te bendiga, Clotilde Aguirre, y benditos los frutos de tu vientre, entre los que con orgullo y por pleno derecho me incluyo. Trataré de hacer de tu infancia un río hacia la infancia de los míos.

Zorionak.

©Joseba Lopezortega Aguirre, Bilbao, 2014– http://wp.me/Pn6PL-3p