Publicado en Mundoclasico el 17 de febrero de 2016

En 1997 el MACBA, Museo d’Art Contemporani de Barcelona, presentó la exposición “La última mirada”, reuniendo autorretratos de artistas plásticos que se enfrentaban a su propio final y dialogaban con su propio crepúsculo. Pedro Azara, comisario de la exposición, opinaba que las miradas de los artistas sobre su propia muerte, ya cercana en muchos de los casos, mostraban serenidad o tristeza, pero no miedo o angustia. Es importante subrayar que los artistas no pintaban la muerte como un sujeto ajeno –temático-, por otro lado tan tradicional en la pintura, sino como una experiencia vital, como un legado autobiográfico y no por cierto de poca trascendencia. En aquella muestra se exponía obra de Arnold Schoenberg, siempre interesado en su propia representación, junto a autorretratos de Munch, Kokoschka, Matisse, Picasso y otros.

Dos años antes, el diario The New York Times reseñaba la inclinación de Schoenberg hacia la pintura en un artículo de Michael Gibson titulado “Arnold Schoenberg’s many faces”, en el que se señalaba: “Schoenberg —self-taught even in music—was an extraordinarily gifted man with the highest possibleidea of his calling. He perceived himself, potentially at least, as a genius. In other words as a man who sees the future: in effect a prophet”. El artículo lo motivó una exposición en París de 70 dibujos y pinturas del compositor, que incursionaba en la plástica desde la composición musical tanto como era permeable musicalmente a su propia sensibilidad y experiencia plástica.

Bowie también fue un artista curioso y polifacético, y además perfectamente dotado para instalarse en el sistema de reproducción y difusión de la música de las últimas décadas, sistema en el que la división entre soportes y cualquier forma de taxonomía son irrelevantes. Bowie no fue transgresor en el sentido de aproximarse audazmente a los límites establecidos e incluso sobrepasarlos, sino en la medida en que atraía esos límites hacia sí mismo, constituyéndose en su centro y propagándose desde esa centralidad. Él era el gran límite: un gran ecléctico, quizá, pero también un creador superdotado, y un músico netamente superior a la mayoría de las estrellas rutilantes del pop, con sus éxitos tantas veces embellecidos por una frágil piel barroca. Si Schoenberg se percibía como un profeta, Bowie se proclamaba como un ser de fuera de este mundo. Y así supo enfocar y construir su propio fin.

La mecánica temporal del lanzamiento de sus últimas canciones (el disco “Blackstar”), su muerte y la forma en que el vídeo del tema “Lazarus” establece al músico y su cuerpo como espacio discursivo –falsamente premonitorio, de hecho crudamente documental-, han hecho de “Lazarus” un producto lleno de vigor y lucidez, que ha causado cierto estremecimiento entre los seguidores del británico y han alcanzado esferas en principio ajenas al ámbito de su creación. O no tan ajenas. El complejo Philharmonie de París se ponía de largo en 2015 con una exposición dedicada a Bowie, “David Bowie is” (ver Éxodo 3:14; exposición presentada dos años antes en el Victoria and Albert Museum) y su muerte se divulgaba en las redes sociales de muchas instituciones musicales clásicas y orquestas sinfónicas.

Creo significativo que la muerte de Bowie se haya lamentado por parte de bastantes orquestas norteamericanas, y no tanto europeas, y creo significativo que –salvo error u olvido– sólo una orquesta de la AEOS se hiciera eco del fallecimiento. La razón no es que las orquestas entendieran a Bowie fuera de su ámbito, dado que unos días antes fallecía Pierre Boulez y tampoco todas lo mencionaban; es más, apostaría en que en alguna no sabían quién era Boulez. Pero lo cierto es que la muerte de Bowie sacudía los océanos, mientras que la muerte de Boulez sacudía un lago. Digamos que la muerte de Pierre Boulez representaría el espléndido aislamiento, mientras que la muerte de Bowie sería la entente cordiale: desde la perspectiva de la notoriedad, probablemente también de la trascendencia, el fallecimiento de Bowie se producía en un nivel más evolucionado, desprejuiciado, abierto y potente. Y con ello no pretendo en absoluto definir o enmarcar el trabajo de los compositores activos que hipotéticamente puedan leer estas reflexiones, al contrario, sino llamar la atención sobre la necesidad de replantearse la vigencia de los límites y fronteras musicales en etapas cada vez más avanzadas del siglo XXI. Hasta donde sé, sólo Mundoclasico incluía un artículo dedicado a Bowie entre las revistas online en español dedicadas a la música clásica, “Podemos ser héroes por un día, para siempre”, de Sara Arenillas Meléndez, como si Bowie perteneciera a un orden de cosas que no involucrara plenamente a cualquier tipo de música de un modo nítido, transversal y merecido. Fue este hecho y la calidad del artículo de Sara Arenillas lo que me movió a pensar en escribir mi propia opinión: de Bowie poco puedo decir, pero creo absolutamente que de Bowie hay que decir, desde cualquier esfera de la música y más allá de la idea de especialización y de una estanqueidad paralizante. Hay que abrirse realmente a lo que representa y reconocerlo, y también hay que aprender de él.

Mientras me afanaba en encontrar cuál era la orquesta de la AEOS que reseñaba su muerte en Facebook –naturalmente desistí tres o cuatro muros después de comenzar la búsqueda– me encontré con “Queen sinfónico”, “Celtas Cortos” y creo que otros reclamos por el estilo. En formato pops o como actividades fuera de temporada, no son pocas las orquestas que buscan el encuentro con nuevos públicos a través de esas incursiones en el repertorio contemporáneo pop y rock. No deja de resultar elocuente y exótico por parte de empresas culturales que en nuestro ámbito son mayoritariamente públicas, y que en paralelo viven virtualmente de espaldas a la música de compositores contemporáneos, en lugar de comprometerse sólidamente con su difusión. En mi opinión, fundamentar una programación en la hermosura virtuosa de composiciones plenamente amortizadas, conocidas por el público y registradas hasta la extenuación es lesivo para el interés del propio segmento cultural, ¿cómo avanzar si se reniega de la evolución o se ignora?

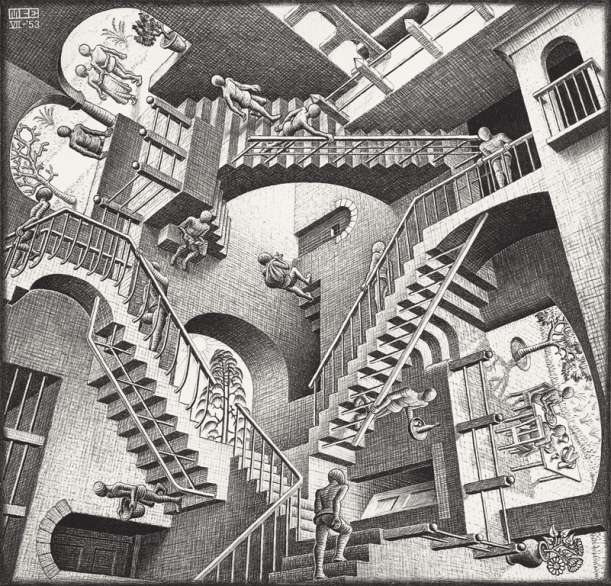

Bowie se grabó profundamente enfermo y probablemente programó una secuencia de acuerdo al calendario de su enfermedad. El Beethoven del opus 135, el Shostakovich del cuarteto número 14, el Mahler de la Décima, por no hablar del obvio referente de Mozart componiendo febrilmente su Requiem, son algunas de las múltiples referencias de trabajo compositivo en la proximidad de la muerte; o, cómo no, el Scriabin de la impresionante Mysterium. En componer en la boca de la muerte, virtualmente en la barca de Caronte desde la que ya canta Bowie con los botones/monedas sobre los párpados, no hay nada especialmente novedoso. Tampoco en plasmar la propia imagen en términos plásticos o audiovisuales. Lo interesante de Bowie es que logra establecerse como innovador y creador a través de su plena aceptación y explotación como producto: Bowie es a la vez el árbol del bien y del mal, el tentador fruto de ese árbol y quien al morderlo, peca. Cubre el ciclo completo actual de una creación, y al incluir entre sus creaciones su propio deceso cierra un círculo iniciado décadas antes, como Ziggy Stardust (definido por Sara Arenillas como “un mesías extraterreste bisexual que pretendía nuestra salvación convirtiéndose en estrella de rock”; decididamente, “Davis Bowie is”, y se sentía llamado a generar su -radicalmente impotente- resurrección). Dibujar esos círculos cerrados y luminosos sólo está al alcance de los genios generadores. Quizá esa capacidad deba ser analizada para entender qué puede incorporar la música clásica a su propia dinámica más allá de escoger para las discográficas a muchachas lánguidas y bellas y producir y promocionar buenos guitarristas con aires de modelo.